本帖最后由 @feng 于 2022-5-12 08:49 编辑

《四库全书》全称《钦定四库全书》。

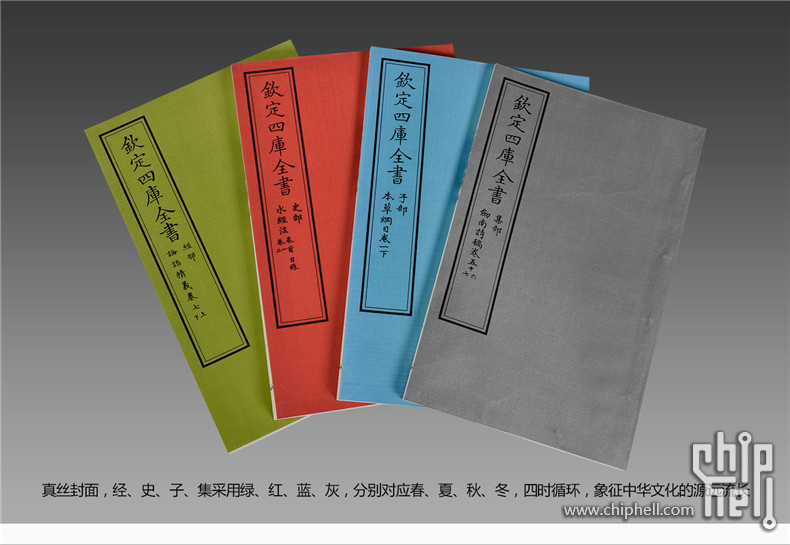

是在乾隆皇帝的主持下,由纪昀等360多位**、学者编撰,3800多人抄写,耗时十三年编成的丛书,分经、史、子、集四部,故名四库。分四类,共有3503种书,79337卷,36375册,约8亿字,基本上囊括了中国古代所有图书,整套丛书历史跨幅从先秦直到清乾隆初期的繁多古籍,并收入与存目西洋传教士参与撰述的著作,多属西方传入中国的数学、天文、仪器及机械等方面的著作。故称“全书”。

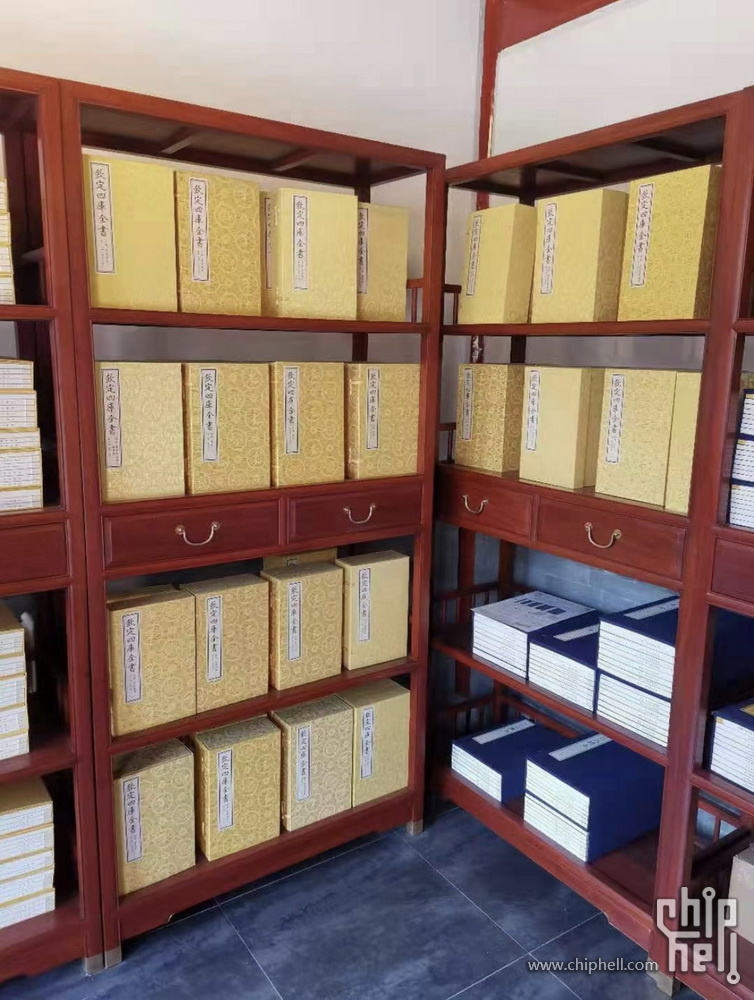

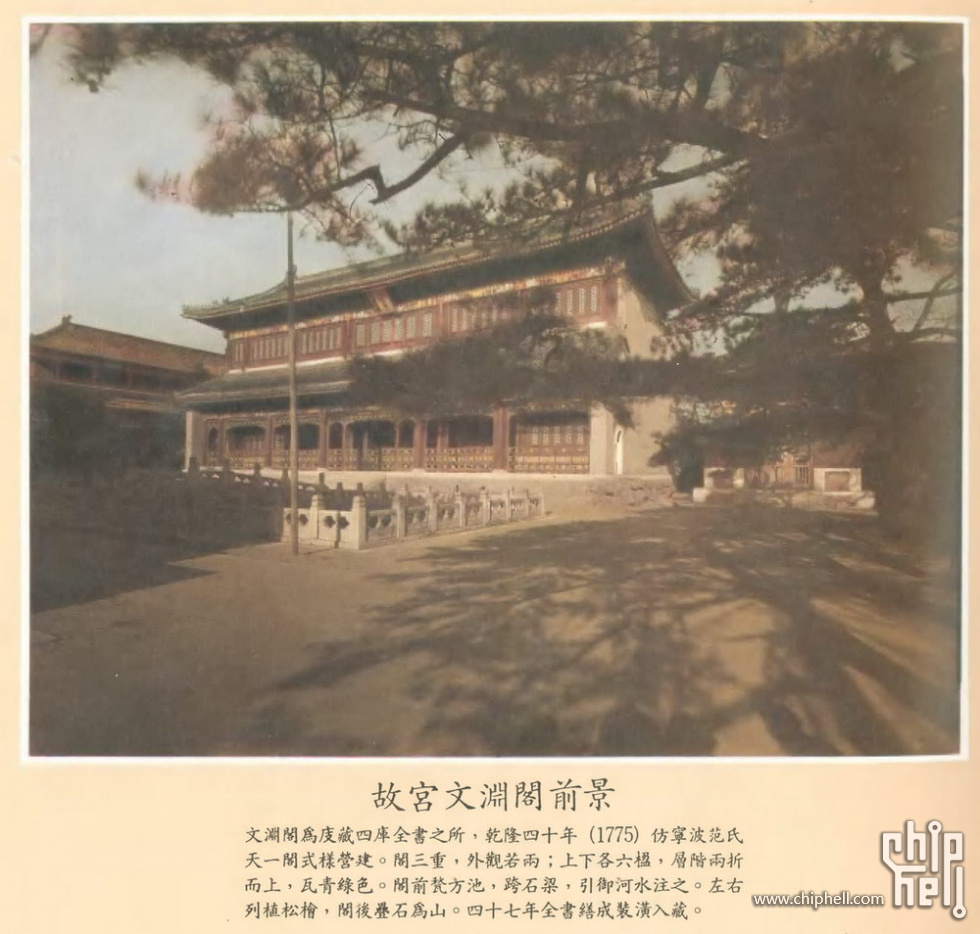

当年,乾隆皇帝命人手抄了7部《四库全书》,下令分别藏于全国各地。先抄好的四部分贮于紫禁城文渊阁、辽宁沈阳文溯阁、圆明园文源阁、河北承德文津阁珍藏,这就是所谓的“北四阁”。后抄好的三部分贮扬州文汇阁、镇江文宗阁和杭州文澜阁珍藏,这就是所谓的“南三阁”。

《四库全书》完成至今的两百年间,饱经沧桑,多份抄本在战火中被毁。其中文源阁本在1860年英法联军攻占北京,火烧圆明园时被焚毁,

文宗阁、文汇阁本在太平天国运动期间被毁;

杭州文澜阁藏书楼1861年在太平军第二次攻占杭州时倒塌,所藏《四库全书》散落民间,后由藏书家丁氏兄弟收拾、整理、补抄,才抢救回原书的四分之一。文澜阁本在民国时期又有二次补抄。1914年在杭州图书馆第一任馆长钱恂的支持下,由徐锡麟二弟徐仲荪及其学生堵福诜自费补抄,历时7年,史称“乙卯补抄”。1923年,时任浙江教育厅长的张宗祥得知徐仲荪、堵福诜的义举后,十分感动,但他知道“修补”量相当浩大,单靠几个人很难完成,必须由政府牵头。在他的重视下,补抄人员增加到百余人,费用全部由浙江籍人募集,徐仲荪任总校,堵福冼任监理,历时两年,史称“癸亥补抄”。解放初,由于徐仲荪和堵福洗修补《四库全书》有功,他们俩的画像曾被悬挂在杭州文澜阁,以志纪念。

2008年后《四库全书》大部分内容已经恢复。如今《四库全书》只存3套半,其中文渊阁本原藏北京故宫,后经上海、南京转运至台湾,现藏台北故宫博物院(也是保存较为完好的一部)。文溯阁本1922年险些被卖给日本人,现藏甘肃省图书馆。文津阁本于1950年由中国政府下令调拨到中国国家图书馆,这是唯一一套原架原函原书保存的版本。而文澜阁本则藏于浙江省图书馆。

1966年10月,当时正处于中苏关系紧张时,为保护《四库全书》安全,林彪下令将文溯阁《四库全书》秘密从沉阳运至兰州,藏于戈壁沙漠中。辽宁有关人士要求归还,以书阁合璧。甘肃方面也修建藏书楼,加强保护。文溯阁《四库全书》其最终归属仍处争议中。

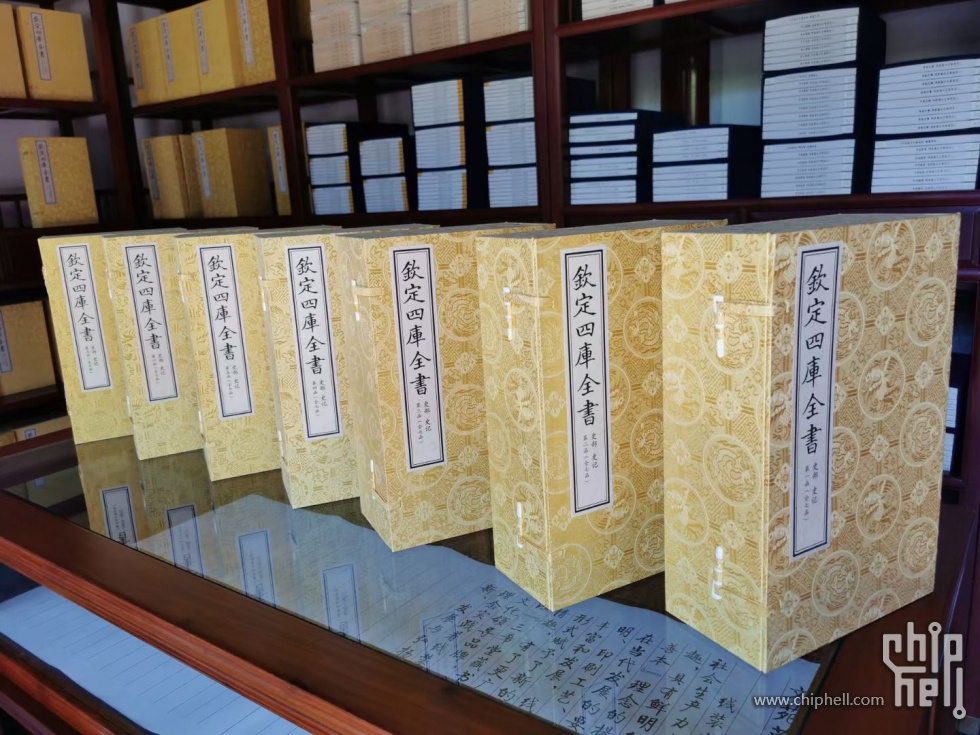

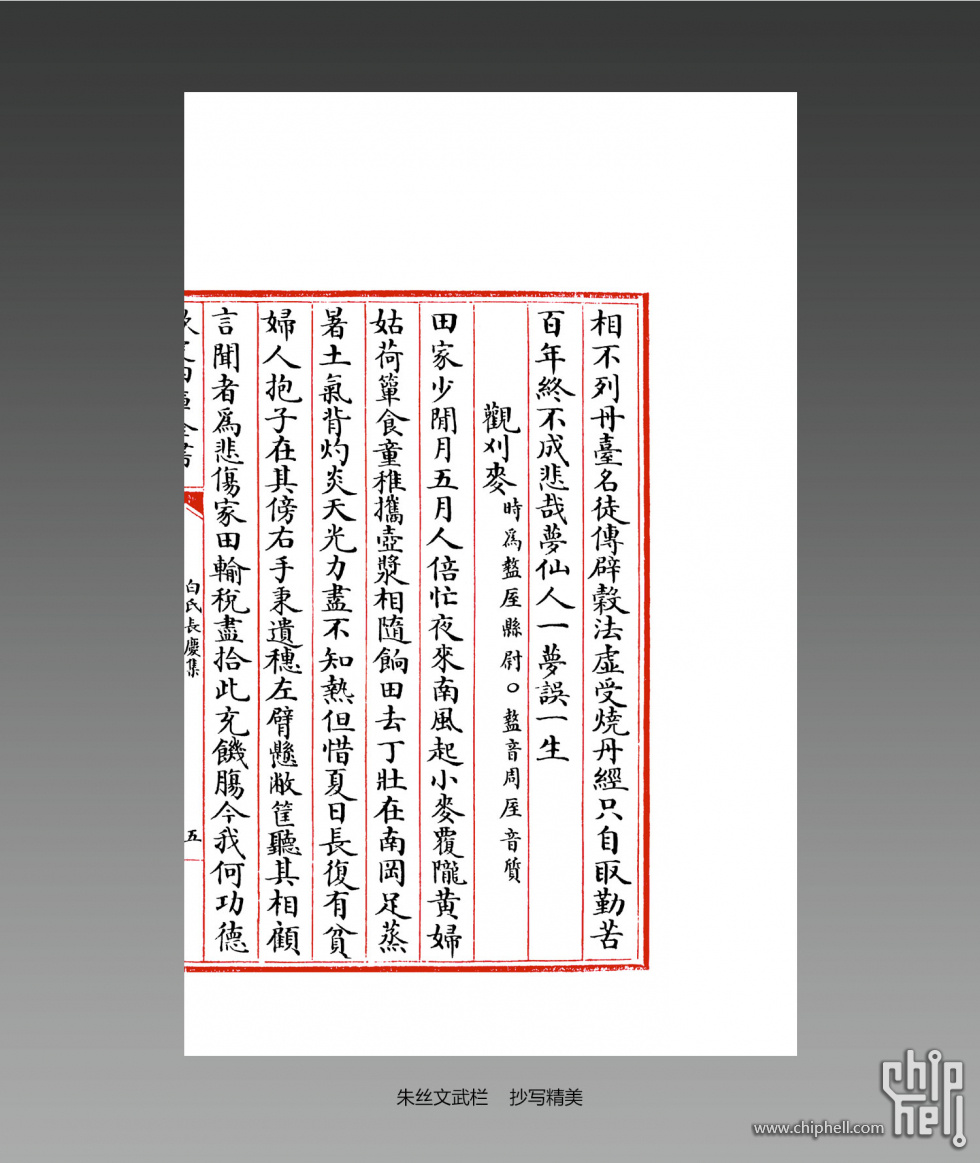

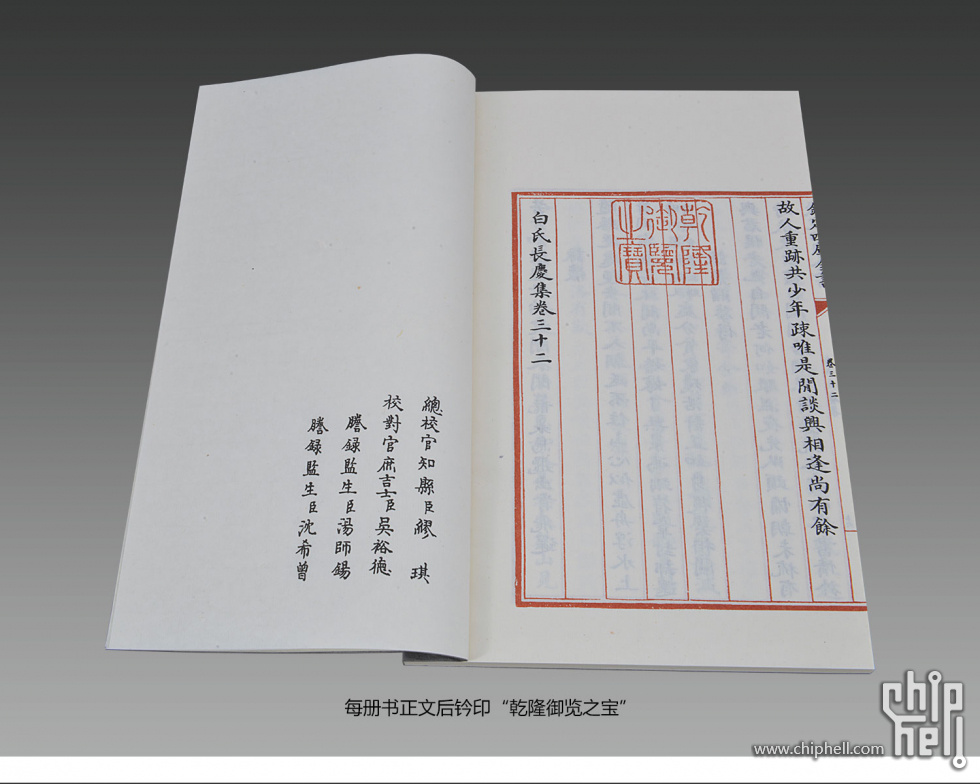

文渊阁《四库全书》曾经两次覆校,两次补遗,编纂质量最高,错误最少,保存最完整;缮写人员经过严格挑选,字体风格端庄规范,笔笔不苟;用料考究,最能传神地反映出善本的所有元素。学术界公认文渊阁本是《四库全书》中最权威、最有价值的版本。

《四库全书》重印之路 近百年来,《四库全书》历经悲惨的遭遇,不少有识之士试图推动再造《四库全书》。 1917年,上海犹太裔房地产大亨哈同非常热衷于中国古典文化,愿意出巨资再印《四库全书》,这位大上海首富建造了许多铁路、名楼、名园,最终却未实现再造《四库全书》的心愿。 1920年,法国总理班乐卫来华,建议用庚子赔款重印《四库全书》,但在看到了《四库全书》的100多个书架之后,班乐卫惊呆了。规模如此浩瀚的《四库全书》,原大原样影印,以当时在全世界都首屈一指的先进工艺,也需要花整整二十年,资金缺口更是无从着落。 被誉为“出版巨擘”的张元济也未能完成重印《四库全书》的夙愿。 1927年,张学良的奉天地方政府曾经通电全国,拟重印文溯阁本《四库全书》。四年之后,九一八事变爆发,东北沦陷,文溯阁本《四库全书》被日本人封存,重印之事,再次遥遥无期。叶恭绰、章士钊、蔡元培等学者奔走呼号,也终不得偿。 新中国成立后,原大原样重印《四库全书》再次被提上议事日程,时任国家图书馆馆长任继愈,国学大师季羡林、启功等曾多次动议原大影印《四库全书》,都因投资巨大、周期漫长、工艺复杂而未能实现。

|  310112100042806

310112100042806